依頼者にとって最も良い解決は何か、

を常に考えながらサポートします。

久々に沢木耕太郎の新刊「天路の旅人」を読んだ。25歳のとき、日本ではラマ教と言われていたチベット仏教の蒙古人巡礼僧になりすまし、日本の勢力圏だった内蒙古を出発するや、当時の中華民国政府が支配する寧夏省を突破し、広大な青海省に足を踏み入れ、中国大陸の奥深くまで潜入した西川一三という名の諜報員の旅行記である。

戦争が終わって5年後に帰ってきた西川が数年をかけて書き上げた『秘境西域八年の潜行』を目に留めた沢木は、25年前、1ヶ月に1度、2泊3日の予定で盛岡に通うようになったが、1年経過後にインタビューを中止することになった。いくつかの箇所で意外な発見があったものの、本質的なところで『秘境西域八年の潜行』を超えるような挿話は出てこなかったからである。それがなぜこの大型ノンフィクションとして結実することになったのか。

私は「天路の旅人」の西川の旅そのものよりも、このノンフィクションが結実するまでの沢木と西川の関係に惹きつけられた。先に「天路の旅人」の中で印象に残ったところを片付けておくと、途中で日本が戦争に敗れたことが伝わってきて、西川は日本の密偵から、無国籍の旅人として再生し、生活の糧を得るため托鉢や煙草や縫い針での行商をしながら、11度もヒマラヤを越えてチベット、ネパール、インドを行き来した。その間、心境に変化が生じた。

「そしてまた、馬に乗った彼らは、(西川と同行していた)一行から自由に離れては野生の獣の狩りをし、新鮮な肉をラブランアムチトの隊の者にも分け与えてくれたりした。そのタングートの男たちは、西川個人にとっても思いがけない意味を持つことになった。西川は、あたかも、なにものにも縛られていないかのような、その自由な振る舞いに心惹かれるようになっていったのだ。(馬に跨がった男とヤクに乗った女性や子供を含めた五十人余りのタングート人が加わることになった時の感想)」

「(西川が見た旅人の)三人は、ウールグと杖を地面に置き、ラサの方角に向かって静かに礼拝をしていた。長い旅だったのだろう。毛皮の服が埃にまみれている。だが、西川には、その姿がかぎりなく美しいものに見えた。西川は、その姿に深く感動していた。それはひとりで旅をしているからこそ味わえる感動だった。蒙古人の仲間と旅していれば、きっとみんなで「ソル・ジェ・ロー!」と叫び合うだけで、このような巡礼者の姿に眼を留めることもなかったことだろう。ひとり旅も悪くないな、と思った。(ラサの手前に控えるゴーラの山麓の最高地点に辿り着くことができた時の感想)」

生活の糧を得る自信が一人旅への自信につながり、感動の質はさらに変化する。

「さすがに、そろそろ西に出発することを告げると、ゴパール青年はこう言った。「西からの帰りには必ずこのバルランプルに立ち寄って、またうちに来てほしい」それはおざなりではなく心からの言葉だということが伝わってきて、西川は感激した。・・・いまの自分は、綺麗に欲がなくなっている。何をしたいとか、何を得たいとか、何を食べたいとかいったような欲望から解放されている。一日分の食糧があれば、どこで寝ようがかまわないと思っている。水の流れに漂っている一枚の葉と同じように、ただ眼の前の道を歩いている。その欲のなさが、人の好意を誘うのかもしれない.....。」

2008年(平成20年)の冬の終わり、沢木は西川の死亡を知り、秋田に行く用事の折に盛岡に寄り、線香を上げさせてもらうことになった。

秋田で取材を済ませると、その夜半から大雪になり、翌日は秋田新幹線をはじめ在来線も不通になってしまった。どのようにしても盛岡には行けそうもない。沢木は夫人に電話で事情を説明し、後日、あらためて伺わせていただきたいと告げた。

頃合いを見て、半月後に電話をすると、今度は、夫人に、体調が悪くなってしまったのでまたの機会にしてほしいと言われてしまった。

3ヶ月後、電話をすると、まだ具合がよくならないという。さらにその3ヶ月後にもう一度電話をしたが、返事は同じだった。

沢木は自分の連絡先を告げ、よくなられたら連絡をいただけないかとお願いをした。

そして、やはり、夫人からの電話はなかった。

それからまた何年もの歳月が過ぎ、スポーツ・ノンフィクションの新しい短編集のラインナップを検討していた時、沢木はそこに日本人がひとりも入っていないことが気になった。そのとき、西川一三のことが頭に浮かんだ。クライマーでもアスリートでもないが、超人というなら、西川こそふさわしい。たとえば.....。そうだ、あの西川は、1年のあいだ、まったくひとことも家族について話さなかった。そのとき、電話でしか言葉をかわしたことのない西川の夫人のことが気になりはじめた。彼女は、なぜ西川と結婚したのか。彼女にとって、西川とはどんな人物だったのか。

妻の眼から見た夫という存在は、『火宅の人』を遺した作家の檀一雄について、『檀』という作品で書いたことがある。それと同じ手法で書くつもりはなかったが、あの西川を、妻がどう見ていたかについては知りたかった。もしかしたら、それを突破口にして、西川についての短編を書くことができるかもしれない.....。

沢木はもう一度だけ電話をしてみることにした。

電話を掛けると、夫人ではなく、もう少し若い声の女性が出て応対してくれた。西川の娘だということだった。

沢木が名前を告げると、線香を上げるために訪問したいとの申し出を受けていることを母から聞いて知っているという。

そこで、沢木は、線香を上げるだけでなく、夫人に西川について話をしてもらえないかと思っていると付け加えた。

だが、娘によれば、母は乳癌の闘病中に大腿骨を骨折し、入院中であるという。お会いするのは無理だろうとも言う。そこにはもう先があまり長くないのでというニュアンスが含まれているように思えた。

万事休す。もう少し早く気がつき、もう少し早く夫人に連絡をすればよかった。ついに、ついに、西川を書くということを完全に諦めるべきときがきたらしい。

ところが、その数日後、西川の娘から電話が掛かってきた。

母に話をしたところ、自分はもういつ死ぬかわからない。西川のことを訊きたいという方がいるのなら、妻として話しておくべきだろうと思う。病院でいいなら、いらしてくれれば話をしましょう、と言っている。どうしますか、というのだ。

沢木は、すぐにでも伺いたいと応じた。

そして、その2日後に盛岡に向かった。

こうして沢木と西川との「縁」が復活した。そしてそれは思わぬ行幸をもたらした。生原稿の発見である。『秘境西域八年の潜行』は生原稿の一部に過ぎなかったことが分かり、生原稿を探すことにしたのである。

沢木は中央公論新社に原稿が残っていないか、在籍している知り合いの編集者に調べてもらったが、やはり、見つからなかった。同時に、どういういきさつで中央公論社で文庫化されたのかも調べてもらった。これも確かなことはわからなかった。無理もない。何十年も前の出版物なのだ。

しかし、その文庫化を担当した編集者の名前はわかるという。そして、もう定年退職しているが、連絡先を教えることもできるという。

沢木はありがたく住所と電話番号を教えてもらい、その元担当編集者に連絡を取ることにした。

それは小林久子という女性の方だった。沢木が電話をすると、すぐに銀座で会ってくれることになった。住まいが「勝どき」のマンションだったからだ。

すると、小林は驚くべきことを口にした。

「原稿は.....あります」

「どこに、ですか」

「私のところにです」

2週間後、ミカン箱より少し大きめの段ボール2つに入った『秘境西域八年の潜行』の生原稿が沢木の元に届いた。

3200枚の『秘境西域八年の潜行』の生原稿は、白いボール紙で表紙をつけられ、二十三もの束に綴じられていた。一束でも『広辞苑』並の厚さがあるのだ。その日以来、二千ページの文庫本と、3200枚の生原稿を突き合わせる作業が始まった(コロナ禍であったので、現地に行くことができず、グーグルアースが大きな役割を果たした)。

それによって、さまざまなことが新たにわかってきた。単純な誤植、原稿のかなりの部分が散逸していること、そして中公文庫版の本文と生原稿の異同を確かめる作業をする中で、あらためて西川と交わした1年に及ぶ対話のテープの存在が大きな意味を持ちはじめた。

そこには、当時の沢木が気がつかなかっただけで、実は西川の旅を深く理解するための鍵のような言葉がちりばめられていた。

私の行きつけのレストラン「あら井」のオーナーが沢木と旧知の仲であることを知ったきっかけで、7~8年前の正月を潰して、インドのデリーからイギリスのロンドンまで乗り合いバスで行くデビュー作「深夜特急」(文庫本6冊)を一気に読み、余勢を駆って、いくつかのノンフィクション作品を読んだ。

「あら井」のオーナーは、仙台市と一関市の中間にある築館町でかつて寿司屋をしていた。沢木と吉村昭の講演会が築館町で行われた際、オーナーは、それまで買いためていた新刊本へのサインを求め、「今夜、寿司屋を空けたので来て欲しい」と沢木を誘った。

講演会後セットされていた宴会を理由に誘いを断ったことを吉村に伝えたところ、「新刊本をすぐ買ってくれるファンの方を大事にするべきだ」と忠告され、誘いに応じることにし、「夢のようなひとときを過ごした。(旅のつばくろ)」

仙台で創作料理店「あら井」を開店した後も沢木は店を訪ねてきて、付き合いは今も続いている。

そのことが東北新幹線に置いてある「トランヴェール」の連載「旅のつばくろ」の第1回に載っていた。因みにオーナーも沢木も私と同学年の1947~1948年生まれである。

オーナーとの相性が良かったとしても、築館の寿司屋の誘いに応じることと、今でも付き合いが続いていることは別なことである。西川が亡くなった後、線香を上げさせてもらいたいと電話をしなかったら、西川の妻のことが気になり、妻から見た西川に興味を覚えて、もう一度電話をしなかったら、生原稿の発見にはつながらなかった。

私が大学に入学した時、法学部長がこんな話をした。

「私達は今日の昼食に何を食べるか(という小さなこと)は100%自分の判断で決めている。しかし、就職や結婚(という人生の大きなこと)は偶然によって決定している。その偶然を世間では「縁」と呼ぶ。君達と私を結びつけた「縁」を大事にしたい」

「旅のつばくろ」の第1回に載った「あら井」のオーナーとのエッセイの題も「「縁」というもの」であった。

沢木の誠実さは取材対象を取材対象にとどめず、対象との「縁」を大事にしていることに表れている。

沢木の場合、人に対する興味と関心が人一倍強いことがあげられる。その象徴が、陽の当たらない場所で人知れず生きる人々や人生の敗残者たちを暖かく描いた「人の砂漠」。とりわけ、以下の新聞記事の老女(佐藤千代)の過去をとことん掘り下げた「おばあさんが死んだ」。

「静岡県浜松市上西町の借家で一人暮らしの末、栄養失調と老衰のため21日に同市内の病院に収容されたままさびしく死んだ老女宅の奥六畳間からミイラ化した実兄の死体が23日午後、あとかたづけに来た同市福祉課員らに発見された。」

明治36年生まれの千代は、当時の日本女子歯科医学専門学校(現・神奈川歯科大学)を卒業した歯科医であった。性格が狷介で、患者の受けが悪く、勤務先を転々とした。最後の勤務先の経営者が正式な免許を持っていないことの摘発を恐れて廃業したことをきっかけに、千代は兄の敏勝と共に餓死という危険を孕んだ生活に一歩足を踏み入れることになった。それが昭和47年頃である。

「職業から見離され、扶養してくれる子供もなく、次第に金が底をついてくるという、かなり苛酷と思える老後を、千代は何を支えとして過ごしていたのだろう。」

その謎に光を当ててくれたのは、彼女の残したノートであった。最後の勤務先の経営者にそのノートを見せたら、経営者はあることに気付いた。駅近くの繁華な場に行くことを極度に嫌っていた千代が、近くの商店で買える物を、若者の足でも30~40分かかる浜松駅周辺の繁華街まで出かけて買っていたのである(ノートに記された店名の符号でそれが明らかになった)。敏勝にだけは仕事を失ったことを知らせまいとして、買い物にしては異様に長すぎる外出を繰り返していたのである。

「敏勝に対するこの心遣いの細やかさは、妹の兄に対するそれを微妙に超えている。彼女にとって、苛酷な老後を生き続ける意味は、敏勝の存在の中にあったのではないか.....。」

その疑問は、千代の兄弟の原戸籍の調査によって明らかになっていく。ミイラ化した兄・敏勝のすぐ下の兄・定雄と千代が、同じ明治36年に生まれで(9月に定雄、12月に千代)、千代の生みの母は(戸籍上の母ではなく)別にいた可能性が強いこと、敏勝は両親が結婚する以前に生まれ、しかも母方の戸籍に入っていたことから、戸籍上の母の連れ子で、千代との間に血がつながっていなかった可能性が明らかになったのである。

千代が敏勝の死体と共に暮らした期間は実に1年7ヶ月の長きに及ぶ。新聞記者は、葬式を出す金もなく、役所の世話になりたくないために死体を放置したと解釈したが、千代はシッカロールを三罐も買っている。敏勝は素裸にされて布団にくるまっていた。布団のくぼみ具合から考えると、恐らく千代はその横に寝ていただろうと思われる。敏勝は千代にとってそのような存在であったのである。

千代の家の中から呻き声を聞いた近所の主婦の通報で駆けつけた浜松救急隊によって、浜松日本赤十字病院に搬送された千代は、ベッドの上で激しく暴れた。心電図をとろうとすると、どこにそのようなエネルギーが隠されていたのか驚くほど暴れた。医師たちへの激しい「憎悪」は、自宅で敏勝と共に死なせてくれない者たちへの抗議であったのである。

沢木の誠実さを生んだ源の一つに父からの影響がある。病床の父を見守りながら、無数の記憶を掘り起こし、父の人生の軌跡を辿った「無名」がそれを示している。

「父は、戦前の逓信省を主たる取引先とする通信機器会社の経営者の次男として生まれた。」

「祖父は一代で財を成した小成金であり、父の兄、すなわち私の伯父は宴会好きの遊び人だったという。ただ、私の父だけが、家族の中で突然変異的に読書家になった。」

「戦災に遭ってすべてを失い、戦後は苦労の連続だった。手に職があるわけでもなく、際立った能力があるわけでもない。もともと生活力のある人ではなかったから、戦後の混乱期に乗じて金儲けをするといった才覚があるはずもなかった。」

「母の働きで辛うじて食いつないでいたが、四十もなかばを過ぎた父に大した働き口はなかった。そこで、仕方なく、京浜工業地帯の小さな工場で働くことになった。特別な技能のない父は、単なる雑役夫的な工員でしかなかったはずだ。それまできれいで柔らかな指をしていたが、たちまち油で汚れ、ひび割れた手になった。給料はとてつもなく安く、母が内職をしても三人の育ち盛りの子供のいる家計に追いつかない。そして、母が体を壊したことが、さらに家計を逼迫させることになった。」

そのような父であったが、とんでもない読書家であった。

「背筋を伸ばし、机に向かって正座をして本を読んでいる。父親というのは、いつもそうした姿勢で本を読んでいる人というのが私の幼い頃からのイメージとして残っている。」

「父は何でも知っていた。」

「しかし、それは世間知とは異なる純粋に知的なことに限られている。」

上に姉2人で、男の子としては沢木一人であった。その点で、父と沢木との親子関係は特異である。

「思い出してみると、父には一度も叱られたことがない。手を上げられたことはもちろん、大きな声を出されたこともない。それはいま考えても不思議なほど徹底していた。父は私を自由にさせてくれた。物心がついて以降、こうしろと言われたことがない。命令をせず、禁止をしなかった。だから、もちろん、勉強しろなどと言われたことは一度もない。」

要するに、沢木にとっての父は、以下のひと言に凝縮される。

「世俗的には無力だが真っすぐといってもいいほど純粋な父」

その純粋性が父に対する畏れを生んだ。

「文章を書くようになっても、私はどこかで父を畏れていた。世の中には、たとえ無名であっても、どこかにこのような人たちがいるのだと思うと、無邪気にはしゃぐわけにはいかなかった。私が自分の知っている領域以外のことを書いたり話したりすることがほとんどなかったのは、常に父の眼を意識していたからだ。父の眼、というより、父たちの眼、とでもいうべきものを意識しつづけてきた。彼らの眼が、私に「知ったかぶり」の偉そうな口をきくのをためらわせた。」

純粋な父に対する畏れは「縁」を大事にする沢木の心性を形作った。同時にそれが沢木の魅力となった。

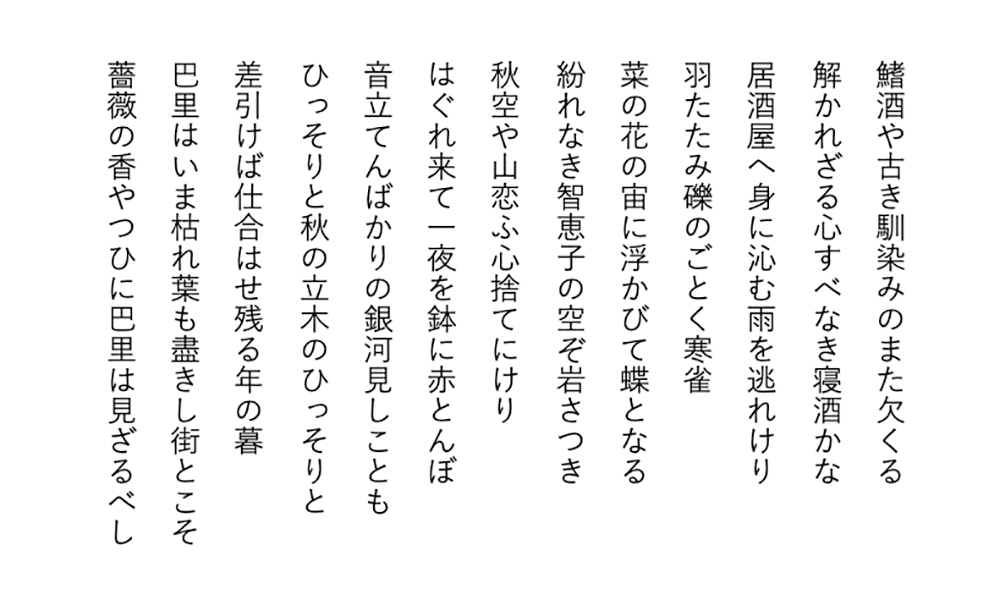

父の純粋性を示すものとして父の俳句がある。

「巴里はいま・・・」と「薔薇の香や・・・」は、沢木がインドのデリーからパリを越えてロンドンに至った時のものである。こうしろと息子に言うことはなかったが、息子が何をしているか、父は知っていたのである。

沢木の魅力が他の人の目にどのように映っているか。「天路の旅人」の西川の心境の変化に重なる。

「いまの自分は、綺麗に欲がなくなっている。その欲のなさが、人の好意を誘うのかもしれない」(6頁)

欲望とかけ離れた視点は、沢木の人と作品の魅力になっている。父の純粋性を受け継いだ結果である。

私達弁護士も様々な偶然で依頼者と関係を結ぶ。事件終了とともに関係が終了するか、その後も続くかは「縁」による。

「縁」を左右するものは何か。定義は難しいが、確実に何かはある。「天路の旅人」が生まれる過程と、沢木が父から受け継いだものがそれを示している。

人に対する興味と関心は、沢木ほどではないにしろ、私にもあるかもしれない。父と母から受け継いだものは何か。両方が亡くなった今、それを考えている。

以上